En este año tan singular, en el que nuevamente se han tenido que suspender las fiestas patronales de Puente de Génave a causa de la pandemia que sigue azotándonos, queremos brindar un sentido homenaje a uno de los actos más queridos y significados por todos los puenteñ@s. Nos referimos a la procesión en honor al santo patrón San Isidro Labrador que queremos representar en esta colección de fotografías a lo largo de todo su recorrido, reproducida en imágenes de todo tipo de épocas y tiempos que vienen a ofrecer diferentes momentos en esta procesión virtual. Queremos también agradecer a los autores de dichas fotografías por ser capaces de captar esos momentos tan singulares en ese acto que, año tras año, se llena de emotividad y sentimiento y que los puenteñ@s viven con verdadero fervor. ¡¡¡¡ VIVA SAN ISIDRO !!!!

viernes, 14 de mayo de 2021

viernes, 30 de abril de 2021

LA VÍA QUE NUNCA TUVO TRENES.

La mayoría de los que vivimos o estamos relacionados con la Sierra de Segura sabemos que hubo un tiempo en el que el tren pudo pasar por nuestra comarca. Aquel proyecto no se hizo realidad y nos dejó, como fiel testigo de aquel fracaso, un trazado salpicado de estaciones, túneles y viaductos que el paso del tiempo ha ido castigando hasta, incluso, convertirlos en verdaderas ruinas. Aquel tren pudo cambiar la historia y el progreso de nuestras tierras, ahora se intenta aprovechar dicho trazado para convertirlo en una oportunidad ecoturística que sirva para dinamizar los servicios de la comarca. Queremos aportar una breve historia sobre aquel proyecto que nos haga conocer mejor las circunstancias que provocaron que aquel sueño nunca se convirtiera en realidad

BREVE HISTORIA DE UN VIEJO SUEÑO. EL TREN BAEZA-UTIEL.

José Antonio Molina Real.

En una significativa parte del territorio de nuestra comarca se puede advertir una gran infraestructura abandonada compuesta de imponentes puentes, túneles, pasos, trincheras, canalizaciones, canteras, etc. que permanecen entre montes y tierras de cultivos casi incólumes como meros testigos de una época que aún se recuerda como de euforia, alegría e ilusión. Toda esta obra perteneció al fracasado proyecto del ferrocarril Baeza-Utiel. Aquella obra, no hace muchos años, fue para los habitantes de la Sierra de Segura y Las Villas-La Loma un sueño que les permitía acariciar que se pudiera ver correr, desde la estación de Baeza hasta Villanueva del Arzobispo o Puente de Génave para continuar hasta Albacete, un ferrocarril que comunicara sus pueblos. Pero este proyecto tiene una larga historia que aquí intentaremos resumir.

|

| Itinerario y estaciones del trazado Baeza-Albacete |

Uno de los primeros antecedentes fue el proyecto de 1880 de D. Ramón Moreno que pretendía unir El Viso (Córdoba) con Requena. Otro antecedente fue el proyecto presentado en 1904 propuesto, desde la Jefatura de Obras Públicas, para la construcción de un ferrocarril secundario desde Villacarrillo (Jaén) hasta Requena (270 Km.) pasando por Albacete, Alcaraz y Casas Ibáñez. Al amparo de la ley de ferrocarriles secundarios de 1908 se presentó el proyecto para la construcción de una línea entre Requena a Alcaraz por D. Juan Isla Doménech que fue el embrión del futuro Baeza-Utiel. Según noticias de un periódico que aparecía un 23 de febrero de 1896 en Úbeda llamado La Opinión, tal proyecto sería muy beneficioso para estas comarcas y para toda Jaén. Pero la realidad sería otra y tendrían que pasar bastantes más años para que aquel ferrocarril se convirtiera en un sueño que viniera a acabar con las pocas posibilidades de desarrollo de nuestras comarcas.

|

| Ingeniero D. Juan Isla Domench |

La puesta en marcha de esta línea férrea según la estimación del ingeniero Sr. F. de la Torre, que firmaba una “carta abierta” en dicho periódico de Úbeda, supondría un presupuesto de 5 mill. de ptas. Pero esas estimaciones de finales de S. XIX quedaron obsoletas y cuando se publicó el llamado Plan del Conde de Guadalhorce, 5 de marzo de 1926, la construcción del tramo ya denominado Baeza-Utiel tenía un presupuesto inicial de 54.560.731 pesetas.

|

| D. Rafael Benjumea. Conde de Guadalhorce Ministro de Fomento en la dictadura de Primo de Rivera |

Será pues, en la dictadura del General Primo de Rivera, cuando se aprobarían las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, con un total de 366 km. divididos en cuatro tramos donde se construirían 28 estaciones o apeaderos, 107 túneles y 25 viaductos siendo el trazado previsto para vía única en todo el recorrido y con un ancho de 1,668 m. El proyecto fue redactado por el ingeniero D. Luis San Gil y Coronel, siendo sus colaboradores D. Julio Hernández Carrión y D. Arturo Faura Llorente, mientras que los estudios técnicos, que dieron comienzo el 19 de julio de 1927, estuvieron bajo la dirección del Ingeniero Jefe D. Mauro Serret y siendo el Ingeniero D. Francisco Pinto el director de los trabajos de replanteo.

|

| Ingeniero D. Luis San Gil y Coronel |

De esta forma, el 16 de septiembre de 1927, comenzaron oficialmente las obras de esta línea de tren que formaba parte de un gran proyecto ferroviario, ya esbozado en 1908, que poseía como objetivo unir la ciudad jienense de Baeza con la ciudad francesa de Saint Girons por el trazado de los siguiente tramos: Baeza–Albacete (por Alcaraz); Albacete–Utiel (por Casas Ibáñez); Utiel–Teruel (por Ademuz); Teruel–Alcañiz; Alcañiz–Lleida (por Caspe) y LLeida–Saint Girons (por Pobla de Segur). Al primero y segundo de estos tramos fue a lo que se le denominó el Baeza–Utiel, el cual a su vez estaba dividido en cuatro secciones, tres en el trayecto Baeza–Albacete (Baeza-Villanueva del Arzobispo, Villanueva del Arzobispo-Límite provincia de Albacete, Límite provincia Albacete-Albacete) y la cuarta que fue el tramo Albacete–Utiel. Se pretendía que diera servicio a una extensión de 32.000 Km. cuadrados sin ningún tipo de conexión ferroviaria, al ser una línea que atravesaba el interior transversalmente y buscaba dar salida a productos andaluces y manchegos como el aceite, cereal, ganado, azafrán, así como productos forestales y mineros; y, a su vez, que llegaran a Andalucía y La Mancha productos valencianos y catalanes como fruta, hortalizas o maquinaria.

|

| Trazado global de la línea Baeza-Saint Girons |

Las obras del ferrocarril trastocaron totalmente la vida laboral, social e incluso comercial de nuestros pueblos. Se necesitó mucha mano de obra en calidad de técnicos, administrativos, vigilantes, dinamiteros, picapedreros, pinches, listeros, acarreadores, etc… por lo que las obras del ferrocarril se abastecieron de muchos jornaleros y pequeños propietarios agrícolas que abandonaron el sufrido y mal pagado trabajo del campo por el “jornal de la vía”. En las obras de la vía las condiciones laborales eran mejores que en el campo, pues daba más estabilidad, reducía horas de jornada y la paga era mucho mayor; por lo que, desde el comienzo de las obras, los propietarios agrícolas tuvieron muchos problemas encontrar jornaleros que sacarán sus cosechas. Generalmente se trabajaba en labores de pico y pala, cargando vagonetas, de barreneros, etc… siendo el jornal de 18 reales al día (4’5 pesetas) y se pagaba cada 15 días, aunque podían pedirse anticipos semanales. En los túneles se llegó a trabajar en tres turnos de 8 horas y por ello el descanso para comer era tan solo de 20 min., y aunque las condiciones de trabajo no eran las más adecuadas, pronto se notaron en esta pequeña sociedad campesina de nuestras comarcas los efectos del Baeza-Utiel, con un ambiente de entusiasmo proporcionado por el trabajo que la obra ofrecía.

|

| Trabajo de construcción de línea ferroviaria. |

Es necesario mencionar que la realización de las obras y financiación del proyecto fue apadrinado e impulsado desde Madrid, por el General Leopoldo Saro Marín, personaje muy influyente en la corte de Alfonso XIII y destacado militar durante la dictadura de Primo de Rivera y muy vinculado, familiar y afectivamente, a la ciudad de Úbeda. Pero la alegría duró poco debido a la falta de financiación provocada por la crisis económica que se había desatado a consecuencia del hundimiento de la bolsa en Nueva York en octubre de 1929. Así que la Ley de 18-2-1932 se derogó el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción y por Ley de 13-4-1932 se declaró nulo alegando la escasa rentabilidad de estas líneas, eliminando de hecho la planificación de obras del Plan Guadalhorce. El proyecto se vio muy afectado, pues se anulaba el trazado de ferrocarril Utiel-Teruel y exigía que el tramo Baeza-Utiel recibiera financiación local, cosa prácticamente imposible en las condiciones económicas de la época en nuestras comarcas. En mayo de 1932 se suspendieron temporalmente las obras, quedando muy pocos obreros, aunque se siguió trabajando con mayores problemas de financiación y un ritmo muy lento de construcción. Finalmente, en noviembre de 1936, ya con la Guerra Civil iniciada, se suspendieron definitivamente los trabajos del Baeza-Utiel. La desilusión fue tremenda y muchos jornaleros y pequeños propietarios quedaron muy malparados, pues se habían quedado sin ocupación y sin tierras. Por estas fechas se hallaban construidas un 60% de las obras del Baeza–Albacete, pero tan solo un 30% en forma no aprovechable del Albacete–Utiel.

|

| Monumento al General Leopoldo Saro Marín en Úbeda |

La historia nos demuestra que fueron muchos los proyectos que el inicio de la Guerra Civil (1936-39) dejó paralizados definitivamente, pero una orden del Ministerio de Obras Públicas de 1943 determinó que el proyecto de construcción del Baeza–Utiel era viable y debía concluirse a pesar de la escasez de medios que la posguerra trajo consigo a lo que debemos sumar el aislamiento internacional que privó de poder financiero al gobierno de Franco, por lo que fueron otras las prioridades, provocando una ralentización de las obras de nuestro ferrocarril, construcción ya de por si complicada y costosa al ser nuestras tierras de predominio arcilloso lo que le aporta un gran grado de inestabilidad, aumentando considerablemente la dificultad de realización de cualquier tipo de obra atendiendo a consideraciones geológicas; incluso el mismo Franco se refería a este trazado con alta ironía como “el caprichito de Saro” aludiendo a su dificultad y su elevado coste.

|

| Puente de la vía sobre el río Guadalimar |

No obstante, y sin evitar altibajos en el desarrollo de los trabajos, que incluso paralizaban las obras en determinadas épocas, se fue construyendo esta línea, recibiendo un impulso inversor importante a partir de la firma de acuerdos de colaboración del gobierno de Franco con los Estados Unidos en 1953, aumentando la contratación de obreros y provocando que hacia 1960 incluso se había instalado ya la vía entre Albacete y el límite de provincia de Jaén en un tramo de más de 108 km. al darse prioridad a la conexión entre la capital manchega y Baeza frente a la conexión con Utiel que recibió muchísima menos financiación.

|

| Límite de provincia y de trazado de vía en Turruchel 1960. Bienservida |

Cuando las obras discurrían a buen ritmo, en 1962, apareció un informe redactado por el Banco Mundial, auspiciado por las autoridades económicas americanas que vino a sembrar las dudas en el gobierno franquista al establecer la poca rentabilidad económica de determinadas infraestructuras ferroviarias españolas en activo o en proceso de construcción, como era nuestro caso, por lo que, a pesar de haber realizado un 78% de la obra, el gobierno español detuvo la financiación y las obras se paralizaron en vistas a un posterior estudio. Las nuevas comprobaciones no dieron los frutos deseados y un informe del Ministerio de Obras Públicas en 1968 establecía que la parte por finalizar correspondiente a la comarca de La Loma, precisamente la zona geológicamente más inestable, supondría un sobrecoste con una inversión de casi 2000 mill. de pesetas, lo cual aparcó definitivamente la conclusión del eje viario dejando trazado por acabar y deteniendo la instalación de vía.

|

| Estación de Puente de Génave-La Puerta |

Con la llegada de la democracia se intentó recuperar el proyecto y entre 1978 y 1988 fueron varias las intervenciones de distinto signo político pidiendo informes de viabilidad para retomar las obras de este ferrocarril. Pero un acuerdo de 4 de febrero de 1984 del Consejo de Ministros acordó abandonar oficialmente la línea férrea Baeza-Utiel, siendo el 20 de julio de 1988 cuando se acordó el inicio de los trámites para la reversión de los terrenos expropiados entre 1928 y 1932 y la enajenación de las instalaciones que permitía el levantamiento de las vías condenando al abandono las construcciones y obras realizadas. El 12 de febrero de 1992 se informó a los interesados de su derecho a recobrar las tierras expropiadas después de haber transcurrido más de 60 años. De toda la gran línea que atravesaría la península proyectada a finales del siglo XIX solamente quedó en funcionamiento el tramo entre LLeida y Pobla de Segur (90 Km.) y unos centenares de metros a la salida de la estación de Albacete, mientras que el resto nunca fue entregado a RENFE para su explotación.

|

| Postes de señalización kilométrica. Estación de Alcaraz |

Finalmente, el tren no llegó a pasar,

símbolo quizás de todos esos “trenes” cargados de oportunidades y futuro que

han pasado sin parar en las tierras del interior. En los últimos años, algunos

tramos en desuso han sido recuperados como vías verdes con el fin de aprovechar

su potencial ecoturístico que lo acerca a los incomparables paisajes de

nuestras sierras, tratando así de revertir con nuevas ilusiones aquel fracasado

intento de vertebrar y favorecer el desarrollo de nuestras comarcas. Esperemos

que esta vez el sueño si se haga realidad.

( j t )....

viernes, 16 de abril de 2021

UNA VIEJA LUCHA PARA UN NUEVO FUTURO

Cuando son de rabiosa actualidad las continuas reivindicaciones de nuestros olivareros sobre el aprovechamiento de las aguas de la Presa de Siles, presentamos un escrito de Pedro Ruiz Avilés publicado en el año 2005 en el que nos hacía una clara reflexión sobre la vieja preocupación respecto a la importancia del regadío en el campo segureño del olivar. Destacaba la necesidad de la reivindicación del uso del agua de nuestros ríos para cubrir las necesidades de riego de nuestros campos y apuntaba ya al uso de la presa de Siles como una solución vital para la subsistencia de nuestro olivar y en consecuencia del futuro económico de nuestra Sierra.

|

| Cultivo de olivar |

SEQUÍAS Y HELADAS

Habitamos una tierra de contrastes. Nos cuesta recordar que hace tan sólo unos años estábamos preocupados posibles inundaciones, lamentábamos que no existieran más embalses y era esencial la construcción de la presa de Siles para así retener un agua que se vertía al mar, o tratábamos de aprovechar los pocos días de claro y sol para recoger una abundante cosecha de aceitunas frente a una lluvia que no cesaba de caer.

|

| Pedro Ruiz Avilés |

Pero ahora solemos vivir años de largo y crudo invierno e interminables épocas sin escuchar el agradable sonido del agua chocar con los cristales de ventanas o coches para llenar de charcos carreteras y calles. Nos lamentamos y empezamos a pensar que las plagas bíblicas nos atenazan de nuevo; que el desierto lo tenemos cada día más cerca y que se ha incumplido el refrán de “años pares, abrid los trujales”, porque años impar y pares llevan la misma pinta. Las restricciones de agua, la tierra reseca y áspera de polvo, se manifiesta con su radical crudeza, y sus consecuencias son patentes al proporcionar malas cosechas de aceitunas, siembras raquíticas o secas, pastos inexistentes, ausencia de “guíscanos”, como casi tampoco espárragos; privándonos del verdegueo del paisaje que ha virado a pardo y plomizo, así como que las fuentes estén agotadas…. Y ahora además de la sequía con el miedo de que las olivas se hayan quemado con el desastre de las heladas ¡Con lo que cuesta criar un olivo!

|

| Efectos de sequía |

En paisajes más previsores, allá donde reina el regadío, el campo acaba dando sus frutos con normalidad, como si fuera un mero acto administrativo y las cosechas aparecen puntualmente sin demasiados contratiempos. Por el contrario, nosotros, o tomamos la calle de en medio no reparando en nada ni en nadie, o seguimos mirando al cielo con muchas dosis de melancolía y fanatismo. Confiamos más en las cabañuelas y el almanaque zaragozano que en las predicciones de los hombres del tiempo, al tiempo que añoramos el poder de una reivindicación colectiva capaz de asegurarnos el agua de modo más regular y estable. Así nos va, “un año de cielo y cinco en cueros vivos”.

|

| Regadío del olivar |

En cuanto caen cuatro gotas olvidamos las reivindicaciones, olvidamos que la cosecha y el acopio de agua se deben realizar cuando llueve, y que los regadíos, como otras muchas cosas, podrían hacerse mejor y más baratos, planificando el uso del agua conjuntamente y con el apoyo de los poderes públicos.

|

| Riada en el Guadalimar |

Ahora que tenemos la oportunidad de los riegos del pantano de Guadalmena, vamos a ver si somos capaces de organizarnos todos para saber reivindicar un recurso, como es el agua, recurso que es un bien de interés general. Y luego, diseñar unos regadíos modernos como los que tienen ya en muchas zonas andaluzas.

|

| Embalse de Guadalmena |

Durante unos cuantos días alternaremos, en paz y concordia eso sí, nuestro ritmo cotidiano. Pero no echemos en el saco del olvido estas otras preocupaciones: el drama de la escasez de agua y el sombrío aspecto de nuestros campos y de nuestras decrépitas olivas. Se hace necesaria una acción, que resulta sumamente importante, para intentar resolver el tema del agua, agua que en definitiva sirve para comer y para beber, al tiempo que para crecer económicamente y generar bienestar y calidad de vida.

|

| Presa de Siles |

A ver si unidos somos capaces de demostrar a algunos y algunas, y en especial a los dos nuevos alcaldes de Zalamea de nuestra comarca, el del Arroyo y de Beas, que se puede defender a sus ciudadanos, y conseguir más cosas, no sólo ayudas por daños de heladas, desde la cooperación positiva que evite el enfrentamiento y la hostilidad.

|

| Reivindicación de regadío del agua de la Presa de Siles |

Entretanto, mientras llega el acuerdo

y el agua de nuestros ríos pasa de largo, no está de más que le hagamos

rogativas e imprecaciones al patrón agricultor para que eche una mano a

aquellos que ejercen su oficio y a todos sus patrocinados.

Pedro Ruiz Avilés. Fiestas 2005

lunes, 29 de marzo de 2021

JUEGOS TRADICIONALES EN LA SIERRA DE SEGURA. Descripción ( III )

LOS JUEGOS EN AQUELLOS TIEMPOS.

José Antonio Molina Real (jt)

Hemos realizado algunas publicaciones en las que hacíamos un recorrido resumido y descriptivo por algunos juegos tradicionales que marcaron la diversión y relación social de nuestros abuelos y padres en aquellos años difíciles de mediados del S. XX en las calles, rincones o parajes de los diferentes pueblos y/o aldeas de nuestra Sierra de Segura. Junto a las ya publicadas en junio y octubre de 2019, y con la finalidad de completar este recorrido, presentamos esta tercera entrega en la que incluimos nuevas descripciones de juegos tradicionales que ocuparon gran parte de nuestra infancia.

En este caso son 10 juegos populares más que sumamos a los 35 ya publicados, para continuar con la descripción de nuevos pero viejos juegos. No hemos, de forma intencionada, entrado en clasificaciones diversas (de niños/niñas, competitivos, de habilidad, con uso de utensilios, utilización de canciones, etc…) para evitar darles una contextualización sesgada y porque además en aquella época todos/as solíamos jugar a todo; además sabemos que existen diferentes nombres, modalidades y normas en las diferentes poblaciones, pero también sabemos que, jugáramos como jugáramos, compartíamos risas y desarrollábamos la creatividad participativa que posibilitaba incluso, si era necesario, la modificación de normas de juego para adaptarlas a las circunstancias que factores como el clima, número de jugadores o disponibilidad de tiempo y espacio, pudieran presentar.

Los juegos de antaño tenían siempre la característica de la

creatividad, la improvisación, la adaptación al entorno y sobre todo la calle

como espacio y la diversión como finalidad.

EL PATIO DE MI CASA

Podrán jugar tantos jugadores como queramos y todos se agarran de las manos y forman un corro o círculo amplio, con los brazos estirados. Dentro del corro se situará un jugador, que será el que camine a la pata coja al final del juego. Los jugadores, con las manos unidas y formando un corro, irán girando y haciendo gestos y movimientos cantando la letra de una canción y cuando canten el estribillo de "¡agáchate, y vuélvete a agachar!" se agacharán al mismo tiempo dos veces seguidas. El corro se detendrá cuando canten el estribillo "chocolaaaaate, moliniiiiillo, corre, cooooorre, que te piiiiillo", estirando las sílabas indicadas mientras hacen un gesto de ir hacia el centro del corro para juntar todos las manos, para después cuando se canta "a estirar, a estirar", se abre el corro todo lo que se pueda, estirando los brazos, pero sin soltar las manos. A continuación, el jugador que está en el centro del corro comienza a andar a la pata coja alrededor del círculo, para al finalizar la vuelta dar a otro jugador con la punta del pie y ese será el jugador que se sitúe en el centro del corro en el siguiente juego donde se entonará de nuevo la siguiente canción.

El patio de mi casa es particular,

cuando llueve se moja como los demás.

¡Agáchate! ¡Y vuélvete a agachar!

¡Que los agachaditos, no saben bailar!

H,I,J,K,L,M,N,A,

que si tú no me quieres otro niño me querrá.

¡Chocolate!, ¡molinillo! ¡Corre, corre, que te pillo!

¡A estirar, a estirar! Que el demonio va a pasar.

TERESA LA MARQUESA

El juego se realiza por parejas, con las manos agarradas

entrecruzadas y con los brazos por delante del cuerpo. Queda la pareja un

jugador al lado del otro y de esta forma van corriendo mientras se canta la

canción:

Teresa la marquesa, tipití, tipitesa,

tenía una corona, tipití, tipitona,

con cuatro monaguillos, tipití, tipitillos,

y un cura sacristán, tipi, tipi, tipi, tan.

Cuando llegan a la parte "tipití, tipitesa" se paran y cada jugador salta dando media vuelta sin soltarse de las manos hasta quedar enfrentado al otro jugador "tipití"; cuando cantan "tipitesa" saltan hacia el lado contrario y quedan otra vez colocados para continuar la carrera y seguir cantando el resto de la canción hasta llegar a "tipití, tipitona", en donde vuelven a pararse y saltar con el medio giro. Así se juega hasta llegar al final de la canción.

LA TROMPA

Utilizando unas peonzas y siempre en grupo, los participantes tirarán la trompa de tres modos: a lo bajo o a lo chica, al poder y a clavillazo. Había algunos tan hábiles que la lanzaban al aire y la cogían en la mano haciéndola bailar sobre ella. Lo normal era que la trompa bailase en el suelo y que con la mano extendida y abriendo los dedos la hicieses pasar a la palma de la mano para después volverla a dejar bailando otra vez. Eso decíamos que era coger la trompa. Para ello se necesitaba, o era mucho mejor que la trompa girase tan rápidamente que apenas se moviera del sitio; se duerme, decíamos. Si recorría mucho trecho, escarabajeaba, y si saltaba, repicaba. El mero hecho de que bailara y durase más que las de los otros constituía una forma de los juegos que se hacían con ellas. Otro consistía en coger la trompa en la palma y volverla a dejar bailando. Un tercero le añadía la dificultad al tratar de golpear perras gordas entre unas rayas que se pintaban cuando la devolvías al suelo después de haberla cogido, y que ganaba el que antes las desplazara. El último juego lo llamábamos a abrir trompas pues los que jugadores lanzaban sus trompas contra las de sus adversarios para golpearlas y dañarlas, siendo el objetivo de los demás aquella que dejara primero de bailar al lanzarlas todos a la vez. El perdedor la volvía a lanzar para que los demás intentaran golpearla mientras duraba el movimiento giratorio de la peonza. Aquí jugaban un buen papel los trompos, que con su mayor peso y dureza eran capaces de romper las trompas de otros y aguantar los clavillazos de los demás.

UN, DOS, TRES

Se pone un niño de espaldas, con un brazo contra la pared, y esconde la cara. Los otros se colocan detrás, a cierta distancia, y van avanzando a pasitos o corriendo. El que tiene los ojos tapados decía: "Un, dos y tres, al escondite inglés", puede que deprisa o despacio, en eso está el engaño, cada vez de una manera aleatoriamente, y después de decirlo, se daba la vuelta rápidamente, por ver si sorprende a los otros en movimiento; al que pilla moviéndose, pierde, por lo que había que avanzar sin ser vistos. El que era visto debía de volver al punto de salida. El objetivo era llegar y tocar la pared, siendo el último en llegar el que debía colocarse sobre la pared para iniciar un nuevo juego. En algunos lugares el estribillo a decir cambiaba al ser “un, dos, tres al pollito inglés”, pero la dinámica era la misma.

VEO, VEO

Con un número ilimitado, de forma rotativa, se elegía a una persona

que dirigía el juego diciendo:

-Veo, Veo. ¿Qué ves?-responden los demás.

-Una cosita. ¿Y qué cosita es? Respondían.

-Empieza con la letrita….. y el jugador debía decir la letra inicial del objeto a descubrir. Los demás participantes irán diciendo palabras que definan objetos próximos en el campo de visión e intentan averiguar su nombre. Si alguno lo consigue, pasa a ser el director del juego y si no, volverá el mismo jugador a determinar otro objeto para ser adivinado volviéndose a iniciar el juego.

TRES EN RAYA O CASTRO.

Este juego es exclusivo de dos jugadores, siendo el material, normalmente de seis piedras, tres para cada jugador. Habrá que hacer un dibujo sobre una superficie de un cuadrado dividido en cuatro cuartos y partido en diagonal en ambos sentidos y se elegirá por sorteo el que comenzará a poner su piedra en el centro del dibujo para que así el otro jugador ponga su piedra en uno de los cuatro ángulos o en los puntos de cruce de las cuadrículas. Alternativamente irán colocando sus piedras o moviéndolas de sus lugares a excepción de la colocada en el centro que es inamovible. El juego finaliza cuando un jugador consigue alinear sus tres piedras al esquivar por un descuido del contrincante o por su propia habilidad, siendo el ganador el que comenzará el juego siguiente poniendo su primera piedra en el centro.

PITA

Es un juego más utilizado por los niños porque requiere un componente de fuerza física para lanzar la pita lo más lejos posible. Se desarrollaba formando dos equipos y siempre en un espacio abierto de una calle o plaza. Se trazaba un círculo dibujándolo con un palo o tiza que sería donde se colocaría la pita que era un palo de unos 20 cm de largo acabado en punta en ambos extremos. El otro elemento era el cirre, que consistía en un mango de madera con el que se golpeaba la pita en uno de sus extremos para hacerla saltar y, una vez en el aire, se le volvía a golpear con el cirre para mandarla lo más lejos posible. El equipo contrario debía ir en busca de la pita donde hubiera caído para, desde donde se encontrara, lanzarla hacia el círculo, pudiendo ocurrir dos cosas, que la pita tocara o cayese dentro del círculo o que la pita tocara el cirre situado en un lado del círculo. Ahora bien, si el que “iba a por sopas”, es decir el lanzador, no conseguía ninguno de estos objetivos, daba opción al jugador del otro equipo a lanzar otra vez la pita, teniendo en este caso cuatro oportunidades de tiro: Pitiliuna, Pitilidós, Pitilitrés y Calaminés. Después de tirar estas cuatro veces, la puntuación obtenida iba en función de la distancia a la que se lanzaba la pita, siendo la bonificación otorgada en función de la cantidad de medidas del cirre, contadas desde donde había caído la pita hasta el redondel.

BOLOS SERRANOS

Aunque no se trata de un juego infantil explícitamente,

podemos decir que por sus características los bolos serranos constituyen el

único deporte autóctono de Andalucía, practicándose casi exclusivamente en los

pueblos y aldeas del Parque Natural, pudiéndose decir que hoy están totalmente

recuperados y van creciendo paulatinamente en su número de participantes,

siendo los jóvenes la población que lo práctica con más determinación. Los

Bolos Serranos son un juego muy arraigado en la Sierra de Segura. Los orígenes

de este juego en la sierra se pierden en el tiempo, aunque parece provenir de

las montañas del norte peninsular, llegando hasta nuestra zona durante la reconquista.

Existen dos modalidades de juego, denominadas Valle y Alta montaña.

Los Bolos del Valle necesitan una bola que normalmente se hace de madera de enebro o carrasca y que tiene unas medidas y peso estandarizados entre 17 y 20 cm de diámetro y entre 2 y 3 Kg. de peso. Esta bola tiene 2 agujeros, uno para meter el dedo pulgar y otro más alargado para el resto de los dedos. Lo segundo a tener en cuenta son los bolos, o mingos como se les denomina popularmente, siendo tres los mingos que se colocan en fila a una distancia entre ellos de un metro, con medidas diversas siendo el primero de 20 cm. de longitud, 7 cm. de diámetro y 800 gramos de peso; el segundo de 15 cm. de longitud, 6 cm. de diámetro y 600 gramos de peso; y finalmente un tercero de 15 cm. de longitud, 5 cm. de diámetro y 500 gramos de peso. La pista cuenta con una zona previa desde donde se lanza la bola, después esta la línea de mano que es hasta donde al jugador le está permitido lanzar; y también la zona de los mingos que suele ser una placa de madera para garantizar su estabilidad. Por último, tenemos la línea de borre que es por donde debe salir la bola o los mingos. Existen otras pistas con medidas diferentes adecuadas a edades tempranas o para los más mayores.

Por su parte los Bolos de Montaña se juegan con una bola similar a la de la modalidad anterior, aunque existen profundas diferencias. La principal es que se juega con un solo mingo que tendrá tamaño y peso diferentes a los de la otra modalidad. La línea de mano suele estar más cerca del mingo y en esta modalidad no se birla (tirar desde la línea de borre). La modalidad de alta montaña se juega de forma similar a la anterior. Se tira desde la línea de mano al mingo y se intenta que cruce la línea de borre, dándose los puntos según la distancia que el mingo haya recorrido tras cruzar la línea de borre. Para ello se utilizan unas marcas, situadas entre 3 y 5 m de distancia entre sí, después de la línea de borre, que corresponden a incrementos de, generalmente, 10 puntos hasta alcanzar más de 100 puntos. Esta modalidad no tiene un reglamento tan estandarizado como la anterior y según las boleras, difiere en distancias, puntos y tamaño de las mismas.

BOLAS

Con las bolas hay gran variedad de juegos, no tan solo el de

las canicas y el guá. El triángulo es uno de ellos que consiste en que cada

jugador pone dentro de un triángulo trazado sobre la superficie la misma

cantidad de botones o chapas de botellas que había que ir sacando a base de

golpearlas con las canicas. El juego se acababa cuando el triángulo quedaba

vacío. Si eran botones, estos tenían diferente valor según su tamaño; pues los

más chicos valían uno, los medianos valían dos, y los más grandes denominados

papas valían 4. Había papas muy grandes cuyo valor era de ocho. Cada chiquillo

tenía su capital formado por una bolsillá de botones y bolas. Dos palabras que

se utilizaban eran las de limpio y sucio, siendo limpio para poder tirar desde

una posición más cómoda al no haber obstáculos hasta el triángulo, mientras que

la de sucio tenías que hacerlo desde donde había caído la bola salvando todo lo

que se pudiera interponer entre tu bola y el triángulo, pero siempre cuidando

que el contrario no se adelantara a decir la palabra limpio que siempre daba

algo de ventaja.

Otro juego era el chete bola o el chete bolillo. Había que tener mucho cuidado, ya que si daban un chete a nuestra bola (o bolillo), nos la ganaba el contrario, y las bolas eran una mercancía muy apreciada por los pequeños jugadores. Había diferentes tipos de bolas, como la bola ordinaria que tenía unos 15 milímetros de diámetro y era la más abundante, con su superficie lisa cuando estaba nueva, que se iba desgastando con el uso; el bolillo, más pequeño y más duro que la bola, era mucho más apreciado que la bola, habiendo bolillos de níquel que procedían de los rodamientos, y eran muy escasos; la cristala, que tenía un tamaño intermedio entre la bola y el bolillo, como su nombre indica era de cristal y tenía dibujos de formas y colores diferentes y de gran belleza en su interior; o la tiraora o tinosa, era la bola preferida por todos porque era la que más puntería tenía, siendo un poco más pequeña que la bola ordinaria y algo mayor que la cristala teniendo la superficie algo rugosa y con un peso menor que las otras.

CARRERAS DE SACOS

La participación en este juego era totalmente aleatoria, siendo perfectamente acto para jugar chiquillos y chiquillas juntos. La base imprescindible era tener sacos, que normalmente eran de tejido de arpillera o yute de los utilizados para el transporte de la aceituna, aunque podían servir también los utilizados en el horno para el transporte de harinas, por lo que se convertían en materia preciada por todos. El sistema de juego era señalar un lugar de partida y otro de llegada, que delimitaba la distancia a recorrer. Esta distancia estaría siempre en consonancia a la edad y capacidad de los participantes, siendo ellos los que determinarían las modalidades de juego. La básica era la carrera simple, aunque se podrían introducir carreras de eliminación, que sería siempre el último en llegar, o por equipos en modalidad de relevos. La técnica consistiría en introducirse hasta medio cuerpo dentro del saco, cogiendo con fuerza con las manos para mantenerlo siempre subido evitando que cayera hasta los pies, para después, cuando se diera la señal de inicio de la carrera comenzar, a base de dar potentes saltos, la marcha hasta el punto de llegada tratando de evitar tropezar, trastabillarse o caerse por la propia inercia del movimiento.

Con estos diez últimos juegos completamos nuestras publicaciones sobre aquellos juegos tradicionales que nuestros mayores utilizaban en las calles de nuestros pueblos para crear esa armonía y compañerismo que protagonizó su infancia. Evidentemente nos dejaremos más de uno en el tintero, pero creemos que la intención de hacer un merecido homenaje y reconocimiento a aquellas formas de entender el hecho social y al tiempo constatar que los nuevos tiempos no tienen el por qué ser mejores en cuanto al disfrute y entretenimiento de pequeños y no tan pequeños, que llevados a la astucia e inventiva podían establecer forma de diversión y relación siendo el marco perfecto las calles y rincones de nuestros pueblos.

lunes, 15 de marzo de 2021

EL TAMARAL, ALGO MÁS QUE UNA ALDEA.

El municipio de Puente de Génave está formado, además de su núcleo urbano, por las aldeas y núcleos de población de Los Avileses, Cortijos Nuevos, Paules (ya deshabitado), Peñolite y El Tamaral. Será a esta ultima aldea a la que queremos hacer referencia, dando cuenta de su evolución y estructuración poblacional a lo largo del tiempo. Para ello recogemos un artículo publicado en el libro de fiestas en honor a Sta. Teresa del año 2003 firmado por Ramón Gallego, actual alcalde del municipio de Puente de Génave.

APUNTES SOBRE EL TAMARAL

Hablar del Tamaral significa inexorablemente echar la vista atrás y conocer cuál fue el origen de este magnífico y espléndido cortijo porque el pasado reciente es algo que conocemos todos. Intentaremos llegar a este lugar al que la memoria ya no consigue acceder y donde entran en liza archivos y documentos históricos. Parece ser que los primeros tamaraleños, valga la expresión, provenían del levante peninsular, concretamente de la actual provincia de Murcia, de localidades como Mula o Lorca (1843), aunque ya en 1831 tenemos la primera referencia al Tamaral como lugar habitado.

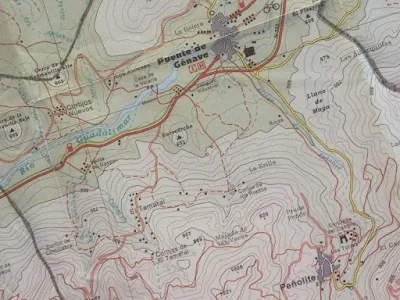

|

| Situación de El Tamaral dentro del término municipal de Puente de Génave |

Los primeros habitantes ocuparon durante mucho tiempo las Cuevas de El Tamaral, origen de lo que posteriormente fue el cortijo que todos conocemos. La razón de ocupar las cuevas era bastante obvia, puesto que los inmigrantes que las habitaban eran gente humilde y pobre de solemnidad y venían, como se suele decir, con lo puesto de sus lugares de origen. Este primer flujo de inmigrantes provenientes de una zona más alejada de la Sierra de Segura tendrá que ver con una crisis de subsistencia que abarcó durante las primeras décadas del S. XIX a gran parte del sureste español (Almería, Murcia y Alicante).

|

| Núcleo poblacional de El Tamaral |

En honor a la verdad tendríamos que decir que otros cortijos muy cercanos al Tamaral se ocuparon muy tempranamente como es el caso de la Cornicabra, que en 1740 estaba ya habitado con toda seguridad; o Paules cuyas primeras referencias datan de 1682, aunque en este caso la situación del enclave junto a una importante vía de comunicación explica claramente su pronta ocupación, aunque la existencia de un fuerte bandolerismo boqueó la instalación de asentamientos humanos en fechas anteriores.

|

| Viviendas junto a la carretera Paules-Peñolite |

La importancia que va adquiriendo el Tamaral se refleja en la segunda mitad del S. XIX cuando un gran flujo poblacional procedente de las aldeas situadas en la parte más interna y agreste de la Sierra de Segura se van instalando poco a poco, completando la labor iniciada muchos años antes y configurando el Tamaral como uno de los anejos más importantes del municipio de la Puerta de Segura primero y de Puente de Génave después. Ello se ve corroborado en 1898 cuando el pedáneo del Tamaral (Tiburcio Ruiz Pérez) se encargaba de la administración municipal, no sólo del Tamaral sino también de Los Prados, La Cornicabra, El Entredicho, La Venta del Tufo y de Paules. El Tamaral también tenía representante en el Ayuntamiento de La Puerta de Segura por aquel entonces, y así, en 1897, Marcelino Martínez Morcillo era concejal electo de dicho ayuntamiento.

|

| Situación de los cinco núcleos de viviendas que componen la aldea |

La trayectoria hasta mediados del siglo XX de la aldea de El Tamaral es realmente impresionante pues se habían roturado prácticamente todas sus tierras y puestas en cultivo, incluso instalándose una primaria fábrica de aceite cuyos socios mayoritarios fueron Cándido Martínez, el de la Venta de la Balbina, y José maría García “Perejiles” originario del propio Tamaral, y como socios fundadores minoritarios estaban las familias Torres, Segura, Avilés, Samblás y Jiménez, todas ellas del mismo Tamaral. De manera premonitoria el fin de la fábrica coincidió con los inicios del éxodo poblacional que dejó el Tamaral tal como lo estamos conociendo hoy en día.

Fiestas Santa Teresa. Año 2003

Ramón Gallego Martínez