Hemos tenido acceso a un interesante

artículo de D. Enrique Varela Agüí sobre la estructuración

y agrupamiento de los habitantes de la Sierra de Segura durante el proceso de

repoblación efectuado a mediados del S. XIII tras la reconquista cristiana y posterior cesión al control de la Orden de Santiago. Las tierras recuperadas a los

musulmanes fueron ocupadas por cristianos provinientes de la meseta castellana

que ocuparon los lugares y explotaciones agrarias de la Sierra de Segura, dominio que actualmente ocuparía territorios de

las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Granada. Hay que mencionar que la

dominación cristiana tuvo que administrar un territorio fronterizo donde, en

bastantes ocasiones, la población cristiana repobladora tuvo que coexistir con

población musulmana que acató las normativas de la Orden con la finalidad

exclusiva de no abandonar sus casas y tierras, lo cual vino a provocar no pocos

conflictos de ámbito social, político y económico.

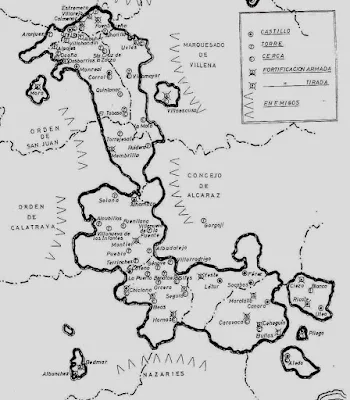

LA ESTRUCTURA CASTRAL EN LA SIERRA DE SEGURA

DURANTE EL SIGLO XIII: APROXIMACIÓN A LA TIPOLOGÍA POBLACIONAL SANTIAGUÍSTA |

| Dominios de la Orden de Santiago en el S. XIII |

Enrique VARELA AGÜÍ (Universidad

Autónoma de Madrid)

El propósito de este trabajo se

centra en el estudio de la tipología de los emplazamientos cástrales en la

Sierra de Segura, zona de asentamiento inicial de la Orden de Santiago en el

reino de Murcia. El estudio de las estructuras de fortificación y habitat tiene

por objetivo fundamental el análisis de la red castral que los santiaguistas

establecieron en dicha zona, intentando diferenciar los distintos tipos de

emplazamientos existentes y su relación con la adecuación al medio geográfico,

a las valoraciones estratégicas, poblacionales y productivas de la Sierra de

Segura.

|

| Enrique Varela |

1. EL MARCO ESPACIAL.- La implantación de la Orden de

Santiago a lo largo del Río y la Sierra de Segura tuvo lugar a lo largo de las

primera mitad del siglo XIII como zona natural de expansión santiaguista a raíz

de la ocupación por la Orden del Campo de Montiel y venía avalada por la doble

intención castellana de llegar hasta el litoral mediterráneo y de penetrar

hacia tierras andaluzas.

En los límites de las actuales

provincias de Jaén, Albacete, Granada y Murcia, la impresionante cadena

montañosa de dirección soroeste-noreste que conforma la Sierra de Segura, donde

las altitudes oscilan entre los 800 y los 1.800 metros, conforma a la zona en

una barrera natural de difícil acceso durante los siglos centrales de la Edad

Media.

|

| Ámbito territorial de la Sierra de Segura |

2.- LA CASTRALIZACIÓN DEL ESPACIO: ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN.-

Estas características geomorfológicas del paisaje, unidas al hecho de que se

trate de una zona de frontera van a determinar la estructura del poblamiento,

caracterizado para este período por los habitats fortificados enclavados en

espacios de altura.

2.a.- La castralización musulmana.

Pero esta morfología del poblamiento

no va ser impuesta por los santiaguistas en el momento de su asentamiento en la

zona, sino que, en la gran mayoría de los casos, los habitats fortificados son

de herencia islámica.

Durante el período de establecimiento

musulmán, la zona de Segura de la Sierra, por sus condiciones geoestratégicas y

por la presión del avance cristiano, se había configurado ya en un espacio

ampliamente castralizado. Incluso desde una perspectiva geográfica más amplia

se pone de manifiesto el proceso de incastellamento musulmán sufrido durante

los siglos XI, XII y XIII.

La organización del poblamiento se

articula en torno a una estructura castral en la cual se integran el castillo

—Hisn— y un conjunto de pequeños núcleos de habitat —alquerías— entre los que

se establece una relación dialéctica castillo-territorio, de manera que el

castillo actúa como centro polarizador de las poblaciones ubicadas en el

territorio castral. El poblamiento se dispone en torno a un esquema

desconcentrado —no disperso— y no jerárquico, donde un conjunto de pequeñas

comunidades de aldea se sitúan cercanas a los terrenos de cultivo. Sobre esta

estructura poblacional se sitúa el “Hisn” como centro político-administrativo o

militar del territorio castral al que controla y protege. El hisn puede llevar

asociado la existencia de un habitat permanente al que se la añade la función

de refugio en períodos de peligro para las poblaciones vecinas o puede

funcionar como refugio temporal sin habitat permanente. Pero dentro del

territorio castral, además del hisn, se sitúan otras formas menores de defensa,

éstas son las torres de alquería. Estas torres asociadas a un habitat,

constituyen un tipo original de estructuras cástrales que caracterizan el

paisaje medieval de al-Andalus en época musulmana; su función está ligada a la

vigilancia del territorio próximo a la aldea en la que se ubica y participan en

la defensa colectiva del territorio castral, aunque en ocasiones podían tener

la función de almacenaje colectivo del territorio al que protegen.

|

| Emblema de la Orden de Santiago |

2.b.- Ocupación santiaguista de la Sierra de Segura.

La fase de establecimiento de la

Orden de Santiago en la Sierra de Segura viene precedida por la ocupación

santiaguista del Campo de Montiel, la cual servirá de plataforma de penetración

hacia la zona limítrofe de los reinos de Granada y Murcia formando, de esta

manera, con la ocupación de la Sierra de Segura, una cuña cristiana entre ambos

reinos.

Este proceso se inicia en 1235 con la

concesión a la Orden, por parte de Fernando III, de la villa y castillo de

Torres; en 1239 recibe el castillo y villa de Hornos, y en 1242 la villa y el

castillo de Segura que, conquistado en 1214, se llegará a convertir en breve

tiempo, concretamente en 1245, en la cabecera de la Encomienda Mayor de

Castilla que anteriormente estaba en la población conquense de Uclés.

El proceso de consolidación del

patrimonio santiaguista continuó ampliándose por las tierras del sudeste peninsular,

llegando a estar las posesiones bastante dispersas y que hoy ocuparían

importantes territorios de las provincias de Jaén, Albacete, Granada y Murcia.

En 1243 el infante don Alfonso dona a la Orden, por los servicios prestados en

la toma de Chinchilla, la villa de Galera con las aldeas o torres de Orce,

Castalia, Itur, Las Cuevas de Almizra y Color, al norte de la provincia de

Granada. Ese mismo año la Orden da a Gil Gómez la villa y castillo de Paracuellos

y lo que posee en Segovia a cambio de los castillos de Hijar, Bueycorto, Guttar

y Abejuelas con la finalidad de consolidar las posesiones fronterizas en la

Castilla meridional. En otro documento de 1243 el infante Alfonso confirma a la

Orden la donación de Segura efectuada por su padre un año antes, en ella se

especifican las posesiones que tenía Segura con sus castillos que aparecen

citados. Sobre este documento volveremos más adelante por su gran interés para

nuestro estudio, pues en él se refleja la estructura castral de la Sierra de

Segura.

A lo largo del siglo XIII la donación

de propiedades a la Orden continuó en zonas de las actuales provincias de

Murcia y Jaén hasta completar un amplio señorío, sirva como ejemplo las

donaciones que en 1246 hizo Fernando III de unas casas en Jaén junto a sus

tierras y huertas además de la torre de Mezquiriel y la de Maquif o la donación

que, en 1257, realizó Alfonso X de Aledo y Totana como permuta de las plazas de

Elda, Callosa y Catral. Esto provocó un paulatino aumento de territorios y

posesiones, generando la necesidad de creación de nuevas encomiendas que

permitieran un control más efectivo sobre los dominios fronterizos que la Orden

tenía en nuestras tierras. Esta fragmentación de la Encomienda Mayor de Segura

propició la creación de las encomiendas anexas de Yeste, Taibilla, Socovos y

Moratalla.

|

| Fernando III |

2.c.- Valoración estratégica de la Sierra de Segura.

Haciendo un rápido repaso a las

posesiones otorgadas a la Orden vemos como estas se estructuran a lo largo de

toda la Sierra y el Río Segura en el límite de las actuales provincias de Jaén,

Granada, Albacete y Murcia, concentrándose la mayor parte de los castillos a lo

largo del Río Segura. La valoración de este espacio, caracterizado por una

particular estructura física plagada de pasillos naturales, depresiones

fluviales y abundantes afloramientos rocosos, favorece la definición fronteriza

de esta zona. La ocupación de este espacio por parte de la Orden de Santiago

marcaba la posibilidad castellana de comunicación entre el interior de la

Península y el litoral mediterráneo, de penetración hacia el reino de Granada y

de formar entre ambos reinos musulmanes —granadino y murciano— una cuña

cristiana que impidiera toda comunicación entre ellos. Estos factores, unidos a

otros de carácter económico como la posibilidad de explotación de los

abundantes recursos acuíferos, la abundancia de pastos de invierno para los

rebaños conquenses, así como el control de las redes del tráfico comercial que

desde Granada o Murcia, penetraban hacia Castilla a través de Segura, hacen de

este espacio un enclave natural geopolítico de primer orden para los intereses

santiaguistas, lo cual determinó que se consolidara un fuerte señorío

económico-militar en torno a Segura de la Sierra, centrando en un espacio muy

reducido gran cantidad de fortalezas, castillos y torres.

2.d.- La estructura castral santiaguista: tipología.

Con el paso de una formación social

musulmana a otra cristiana, la estructura castral del territorio de Segura de

la Sierra será heredada, en su mayor parte, por los santiaguistas; si bien la

evolución del poblamiento y de sus emplazamientos fortificados sufrirá unas

transformaciones que más adelante señalaremos. Volvamos ahora al documento de

confirmación de Segura de 1243, ya que a través de él intentaremos analizar la

red castral santiaguista en la Sierra de Segura.

En el citado documento se mencionan

los numerosos castillos —un total de veinte— que pertenecen a la encomienda de

Segura de la Sierra. La localización de dichos castillos, en su mayoría, no

reviste problemas si bien hay algunos en donde surgen ciertas dificultades. En

la actual provincia de Jaén se sitúan, dominando toda la entrada a la sierra

desde el Campo de Montiel, aparte del propio Segura de la Sierra, Albánchez,

Catena, junto a Segura, donde se localizan las ruinas del castillo de la

Espinareda, y Hornos, emplazamiento avanzado en la frontera del reino de

Granada. En la provincia de Granada, y también delimitando la frontera, están:

Huéscar, Volteruela (actual Puebla de Don Fadrique), Miravet (actual Miravetes

en término de Huéscar aunque hay otro estudios que apuntan a otros

emplazamientos), Burgeya, este sí próximo a Huéscar. En la provincia de

Albacete se localizan la mayoría de los «castillos» citados en el documento;

siguiendo la dirección del Río Segura nos encontramos con: Graya, cercano al

curso de Segura y a los pies de la Sierra de los Lagos; Yeste entre el los ríos

Tus y Segura, dominando el valle fluvial de éste último; al sur de la provincia,

dominando el curso del Taibilla, nos encontramos con el propio Taibilla

(próximo a Casas de la Tercia) limitando con la frontera y controlando los

pasos que, a través de la Sierra de las Cabras, venían desde Huéscar, y Nerpio;

siguiendo el curso del Taibilla hasta casi su confluencia con el Segura está

Aznar, identificable con el actual topónimo de la Dehesa de Itnar, al suroeste

de Letur; hacia el este, paralelos al curso del Segura, se encuentran Letur,

Abejuela, Férez y Socovos; ya en la orilla izquierda del Segura se encuentran

Gutta, actual Villares, y Vicorto donde todavía se localizan restos del

«castillo» que más bien es una torre; más al norte, sobre el cauce del Río

Mundo, se localizan Hijar y Lietor. Ya en la provincia de Murcia, próximos a la

de Albacete, se sitúan Priego, en un cerro al pie del Calar del Incol, en el

Arroyo de los Frailes (junto a Casa de Requena, donde se localizan los

topónimos Cortijo y Castillo de Pliego); Benizar, donde, sobre el Arroyo de

Benizar, se localizan los topónimos de cerro y caseta de la Atalaya, torres de

control de los espacios fronterizos; y, por último, hacia el sureste se

encuentra Moratalla.

|

| Dominios de las órdenes militares |

Todos estos topónimos que acabamos de

localizar, son denominados «castillos» en el documento de confirmación, lo cual

nos hace plantearnos una serie de cuestiones acerca de la terminología: ¿qué se

quiere decir con la denominación «castillos»?, ¿son todos esos «castillos»

iguales?, ¿no hay diferencias morfológico-funcionales entre ellos?, ¿qué

funciones cumplen cada uno de ellos?... Podríamos seguir haciéndonos todavía

más preguntas pero las respuestas no son fáciles de concretar sin realizar

labores en el ámbito arqueológico.

Un primer problema que se plantea es

el terminológico, y es que bajo la denominación de «castillo» se está acogiendo

una serie de construcciones cástrales que, en buena medida, son muy diferentes

entre sí. Una rápida prospección de campo realizada por la zona de Jaén y

Albacete, teniendo en cuenta que los restos conservados de los «castillos» no

son muy abundantes, nos ha permitido constatar este hecho, determinado por la

gran diversidad de estructuras existente entre los diferentes «castillos». Los

restos conservados corresponden, en su mayoría, a:

a) Estructuras cástrales cuya

valoración estructural y funcional fue muy destacada en la Edad Media y que

fueron sedes de encomiendas santiaguistas; es el caso de Segura de la Sierra,

Yeste, Socovos.

Segura de la Sierra es un tipo

paradigmático de habitat fortificado. A una altitud de 1200 m., se eleva, sobre

un afloramiento rocoso, la imponente fortaleza, hoy muy restaurada, a cuyos

pies se sitúa la población protegida por una muralla guarnecida con torres; de

hecho en una visita efectuada por

Francisco de León, comendador de bastimentos del Campo de Montiel,

en 1468, se recoge: “(...) Esta villa de Segura es mucho fuerte y está en

una cuesta muy alta; y en la ladera está la villa y tiene

buena çerca (...) avrá en esta villa çiento e çincuenta vezinos, y ençima de

lo altos desta cuesta está el castillo, que está tan alto que pareçe que está

en el çielo (...) y tiene el muro muy ancho de

la fortaleza, e tiene en el tres torres buenas y un cubo (...) Tiene al un

canto della, fazi el canpo, una muy gruesa torre del

omenaje (...)”. Cabeza

de un pequeño reino de Taifa, con la conquista cristiana —de cuyo período datan

los restos actuales de la fortaleza— pasó a ser sede de la encomienda de Segura

y pieza clave en la actividad repobladora y defensivo-ofensiva del extenso

territorio fronterizo.

Yeste es otro ejemplo de habitat

fortificado en el que se conjugan la existencia de castillo y villa, englobada

ésta última por el castillo dentro de una cerca muraría y situada a los pies de

él, que aprovecha los elementos naturales para su protección. También Francisco

de León la visitó en 1468 y la describió de la siguiente forma: (…)“Esta villa de Yeste es una buena villa de asta

tresçientos vecinos e muy bien asentada, avunque es çercada a casa muro... y la

otra terçia parte, por lo más llano (…) tiene buena çerca de tapias con su

petril e almenas (...) Tiene esta villa, en lo más alto della, que es una

cuesta, una fortaleça (...) y esta fortaleça tiene dos apartamentos (…)

b) Estructuras de importancia menor

que las anteriores pero que mantenían todavía una valoración estructural y

funcional destacada, como es el caso de Hornos, castillo enclavado en posición

estratégica sobre un colina rocosa a 900 m. de altitud, se yuxtapone sobre la

villa a la que rodea, en algunos tramos, mediante una muralla natural de

afloramiento rocoso, como queda descrito en la relación de los pueblos de Jaén

que aparece en las Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II en el último

tercio del S. XVI: “(...) la

dicha villa de Hornos está poblada en lo alto, ençima de una gran peña, e que

toda la villa está çercada de peña tajada biba toda a el

derredor. Que confina con el castillo questá en la cabeçada del pueblo en lo

más alto, de cara de donde sale el sol (...) E que la dicha villa solamente

tiene dos puertas por donde entran e salen a ella (…)”.

|

| Castillo de Taibilla |

Otro ejemplo podría ser Letur del

cual, si bien no han quedado restos del castillo, sí hay descripciones

documentales del siglo XV: “(…) Y

es asentada esta villa sobre una peña muy fuerte y algunas parte es menester

reparar la cerca (…) Tiene esta villa una fortaleça, que

tiene un cortijo de argamasa y de muy buena tapia, y tiene seis torres en el

dicho cortijo (...)”.

Taibilla podría entrar dentro de esta

categoría, enclavada sobre un espolón rocoso —1200 m. de altitud—, controlaba

los pasos hacia Andalucía Oriental. Reuniendo una estructura castral y un

habitat, ocupa un espacio de altura, en el que en el interior de un albacar se

levanta la torre, el despoblado se sitúa en la pendiente noroeste del castillo.

c) Estructuras cástrales que se

pueden corresponder con torres de aldea cuya complejidad estructural y

valoración funcional es mucho menor a las anteriores. Se limitarían a la

vigilancia de los espacios inmediatos. Este es el caso de Vicorto, pues se

trata de una torre apartada de lo que es el actual pueblo, situada sobre una

pequeña colina de 600 m. de altitud en el camino que va desde Elche de la

Sierra a Férez. La función de esta torre sería la de vigilancia de dicho camino

y guarda de los vecinos de la aldea. La aldea y torre de Vicorto se encuentran

próximas (1 km.) a la población de Villares donde estaría la torre de Gutta,

que no sería más que una torre de aldea de las mismas características de la de

Vicorto.

Analizados un pequeño porcentaje de

estos «castillos», parece quedar claro que ni todos son iguales, ni a todos les

corresponden las mismas funciones y que, por tanto, debemos ser cautos a la

hora de analizar los textos pues nos pueden llevar a conclusiones erróneas si

el análisis de éstos no se ve acompañado de labores de carácter arqueológico,

tan necesarias para un profundo conocimiento de las estructuras cástrales en la

Península Ibérica.

2.e.- La evolución del territorio castral: nuevas categorías

espaciales.

Anteriormente veíamos de qué manera

se estructuraba el territorio castral de la Sierra de Segura durante el último

período de dominación musulmana. Reflejo del antiguo ámbito territorial

islámico de Segura, sería la concesión de términos de la que hemos venido

hablando hasta ahora, realizada por Fernando III y confirmada por Alfonso X,

pues las concesiones cristianas siempre solían respetar las delimitaciones

establecidas en época musulmana siendo en este caso más ostensible pues, a

excepción de Huéscar y Volteruela, toda la demarcación islámica segureña se vio

afectada por el Fuero de Cuenca adoptado por la Orden de Santiago para sus

territorios.

|

| La Sierra de Segura en Granada |

La estructura del poblamiento,

caracterizada por su castralización, viene determinada por la singularidad orográfica

del territorio y por la proximidad de la frontera. A partir de la ocupación del

territorio por parte de la Orden de Santiago y, por tanto, de la implantación

de un modelo de organización feudal, se van a producir una serie de

modificaciones en la estructura de organización del espacio y del poblamiento,

cuyos protagonistas van a ser en buena parte los «castillos» de los que hemos

venido hablando. Si bien, al inicio de la ocupación santíaguista, el

poblamiento aldeano no se resintió por el cambio de una formación social a otra

pues tan sólo las villas situadas más al norte vieron mermar más sus

pobladores, lugareños musulmanes que se desplazaron a villas más al sur y más

protegidas por la difícil orografía serrana. Será a partir de mediados del

siglo XIII cuando el antiguo modelo de articulación espacial islámico —no

concentrado y no jerarquizado— será sustituido por una concentración del

poblamiento y una jerarquización del territorio en torno a una serie de núcleos

principales.

Sobre un contexto de inestabilidad

fronteriza, de huida de la población musulmana y de falta de repobladores

cristianos, enmarcado todo ello dentro de la política de centralización llevada

a cabo por Alfonso X a partir de mediados de siglo, el poblamiento tiende a

concentrarse en torno a los habitats fortificados, núcleos de relevancia

económica y estratégica que ven como, otras entidades de poblamiento menores,

sufren la despoblación de sus espacios. Esto es precisamente lo que sucedió en

torno a la Sierra de Segura a lo largo del siglo XIII, sobre todo a partir de

la elección de Segura en encomienda Mayor. A partir de entonces, una serie de

habitats fortificados se van a erigir en polos de atracción, en núcleos de

organización defensivo-ofensiva y en centros de actividad económica y

poblacional del espacio dependiente. En torno a un territorio amplio —la Sierra

de Segura— se van a estructurar otros ámbitos espaciales menores, nuclearizados

en torno a las fortalezas de Segura, Yeste, Socovos y Moratalla que serán las

que protagonicen de una manera más coherente la defensa y articulación del

espacio. Estas fortalezas tendrán bajo su tutela toda una serie de castillos,

torres o munitiones de menor entidad. Por ejemplo, Segura de la Sierra contaba

con los castillos menores de La Puerta, Villarrodrigo, Génave, Siles, Benatae,

Hornos, Torres de Albánchez, Orcera, Hornillos y Catena entre otros; Yeste con

Graya; Taibilla con Nerpio; Socovos con Letur, Abejuela, Lietor, Hijar, Feréz y

Aznar; y por último Moratalla con Volteruela, Benizar y Priego. Su función

estaría supeditada al control efectivo del espacio circundante, tanto contra

posibles incursiones, como para la explotación de los recursos naturales y el

cobro de montazgos, portazgos, pues no olvidemos que en el documento de

confirmación de términos de Segura se le concedían a los santiaguistas los

«castillos» (…)cum ómnibus terminis pertinentibus ad hec nominata castra, cum

tenis, cum vineis, cum montibus et fontibus, cum serris et riuis, cum

molendinis et pescariis, cum pratis et pascuis, cum deffesis et montaticis, cum

salinis et portagiis, (...).

|

| La Sierra de Segura en Jaén |

Volviendo al estudio de la tipología

de estos emplazamientos, un elemento que nos puede ayudar a descifrar la

categoría castral de los mismos, puede ser el factor repoblación-despoblación.

Si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo XIII, una serie de emplazamientos

se erigieron en cabezas jerárquicas de un espacio que ordenaban, y que el

poblamiento tendió a focalizarse en torno a estos habitats fortificados,

debemos presuponer que estos emplazamientos poseían una valoración

morfológico-funcional compleja, como correspondería a su categoría.

Por el contrario, otra serie de

estructuras de fortificación y habitat mucho menos complejas estructural y funcionalmente,

es decir, torres de aldea y munitiones, sufrieron un proceso de pérdida de

población que les llevó, en algunos casos, a convertirse en despoblados. El

rastreo de este proceso nos llevará a poder identificar tales emplazamientos

como estructuras cástrales menores y tipológicamente subordinadas a otras de

carácter más complejo. Este es el caso de Taibilla que sufrió una fuerte

despoblación a lo largo del siglo XIV hasta quedar unida, por su escasa

entidad, a la encomienda de Yeste a principios del XV. Hijar —de la cual no

quedan restos de ninguna torre o recinto defensivo—, a raíz de la conquista

cristiana asistió a una pérdida progresiva de su población lo que le llevó a

quedar despoblada a principios del XIV. Lietor sufrió también un proceso

paralelo de despoblamiento, aunque no lo llevó al total abandono y pudo ser repoblada

en 1335. Más al sur, los lugares de Villares (Gutta), Vicorto, Létur, Feréz

también sufrieron la despoblación de su habitat, y por tanto, la ruina, sobre

todo en el caso de Gutta, Feréz, Letur y Lietor, de sus estructuras cástrales.

|

| La Sierra de Segura en Albacete |

3. CONCLUSIÓN. A modo de conclusión queremos hacer una serie

de aclaraciones. En primer lugar, plantear como hipótesis todas las

afirmaciones contenidas en este trabajo ya que, como anteriormente hemos dicho,

sin un estudio interdisciplinar que contemple las aportaciones necesarias de la

historia, la arqueología y la geografía, todas las conclusiones serán parciales

y no nos permitirán hacernos un idea lo más aproximada posible de la realidad

de la estructura castral santiaguista en la Sierra de Segura.

En segundo lugar, y relacionado con

lo primero, queremos advertir que la clasificación tipológica que hemos tratado

de establecer es meramente aproximativa. De ningún modo hemos hecho un

«barrido» sistemático de todas las estructuras cástrales situadas en la Sierra

de Segura. Nos hemos servido de la documentación para guiarnos a la hora de

establecer esta clasificación tipológica, pero no cabe duda de que se nos

escapan numerosas torres, atalayas (la abundante toponimia de la zona lo

confirma) que también desempeñaron su función en la época medieval y que por

ser estructuras de menor entidad quizá no se recogieron en la documentación.

|

| La Sierra de Segura en Murcia |

Por último, queremos añadir que en la

clasificación tipológica no hemos hablado de una categoría de emplazamiento

castral que tuvo su importancia relativa como elemento defensivo. Nos referimos

a los refugios naturales: cuevas, abrigos, peñas rocosas, etc., que sin duda

fueron utilizados por los habitantes de la Sierra cuando no estaban en

disposición de refugiarse en un conjunto castral. Sirva como ejemplo Lietor

cuyos habitantes tuvieron como refugio para casos excepcionales, ante la ruina

de su fortificación, una cueva existente en la roca, bajo la población misma:

«... visytaron una cueva que se dize la fortaleza, la cual está sobre la barranca

del valle y entran por debaxo de la dicha villa, e mandase por junto al muro,

por do tyene la entrada a la parte de fuera de la barranca, y entra muy adentro

debaxo de la peña, a manera de algarve, donde se solían recoger en los tiempos

de necesidad. Es toda ella de obra natural».

No hay comentarios:

Publicar un comentario